原创 万则义 爱尚霞浦 2023-11-02 09:09 发表于福建

不久前,朋友网购了一本蒋一谈的短篇小说集《赫本阿赫本》送与我,我读了几篇。其中《马克·吕布或吴冠中先生》是我最感兴趣的一篇。小说不长,故事结构也很简单,只是沿袭他一贯的作法,巧妙地嵌入一段名人轶事。

一个老家在安徽古村落西递名叫何西递的“我”,在参加一个文化沙龙时认识了一个女孩叫艾树。叫艾树的女孩,漂亮而时尚,她穿一件麻布长裙,脚蹬人字拖,肩上斜挎着一个几种颜色杂糅在一起的布包,和她的裙子搭配得协调。艾树率真而善良,在餐厅吃饭时,服务员挥舞报纸拍死一只虫子,她眯着眼,望着我道:“弘一法师在椅子上坐下前,会先摇动椅子,说这样做小虫子就能趁机跑出来,不会被他坐死。”

邂逅这样一个女孩,爱情之火随即在何西递心中燃烧起来,“我失恋半年了,也想开始新的恋爱经历。”

然而,何西递对刚刚燃起的爱情之火,有时用油去浇注有时用水浇绕。更糟糕的是,何西递浑然不知,自己泼下去的是水还是油。

何西递可谓对艾树一见钟情,在文化沙龙活动快结束时,他忍不住对刚认识的女孩说,听完讲座我想请你喝咖啡。女孩爽快地答应了。

喝咖啡时,女孩说有一个叫马克·吕布的摄影展,刚从上海移师北京,想去看看。何西递说我也想去看展,看的出来,何西递感兴趣的是女孩艾树,而不是马克·吕布。

于是那天,他们两人的爱情交锋是在中央美术学院艺术馆展厅展开,而不是在孟非主持的《非诚勿扰》的舞台上展示。

艾树静静地欣赏着照片。“我”跟在身边,随她走,随她停。见周围无人,何西递小声地问女孩:“你喜欢马克·吕布多少年?”“九年。”女孩小声说。这是她非常愿意回答的问题,于是她又补充一句,“我十五岁就喜欢上他了。”

女孩现年二十四岁,现代女性最芬芳的年龄。男主人公只是随便找个话题,却获得一条重要的信息,同时获得了女孩进一步的信任。

但是接下来女孩反问的一个问题,却使爱情之火濒临熄灭。“你最喜欢哪一个摄影家?”她看着照片,似乎是随意问问,何西递立马回答:“我最喜欢吴冠中。”“谁?”“吴冠中先生。”“哦。”她若有所思地点点头。“你喜欢他的画吗?”“还行吧。”她敷衍地说。

何西递的回答确实答非所问。然而,何西递也没有大错,因为艺术都是相通的,何况摄影与绘画都是视觉艺术,都是创造艺术图片。观马克·吕布谈吴冠中何妨?都是大师呀!然而艾树不行!谈起吴冠中,女孩语调冷静,眼神迷离。于是两人只好沉默。为了解除尴尬,艾树建议何西递去看在展厅角落循环播放有关马克·吕布的纪录片。他只好去了。

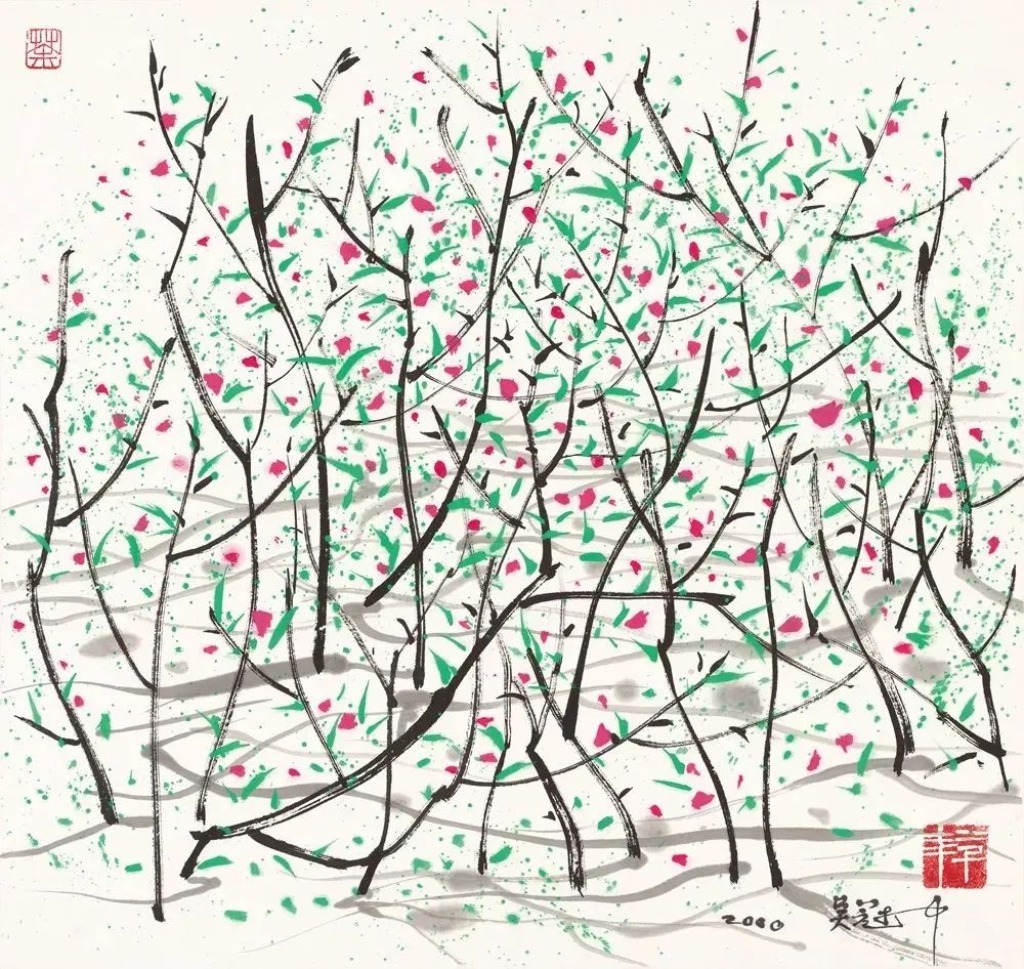

图片来自百度

何西递虽然没有紧随在艾树身边,但心还是在女孩身上。在看纪录片时,不断地扭头看艾树,发现一个男人正在和她搭讪,他就想走过去,结果起身,那男人又走了,他笑自己太敏感,太急切。同时他一边看着纪录片,一边反思自己。“我有些后悔——我明知道今天要来看马克·吕布的展览,为什么不提前补习一下?任何时候,知识都是男人的有力武器啊。”因为对马克·吕布知之甚少,所以只好谈自己颇为了解的吴冠中。结果却犯下了一个大错。“爱情就是爱他所爱的。”他睁大双眼,认真看纪录片。同时做了笔记,以便恶补一下有关马克·吕布的知识。

他特别认真看马克·吕布以中国为题材的作品,火车上的中国女工,手持玫瑰的女人,上海弄堂,北京三姐妹,紫禁城的雪……他在本子上速记着,感觉不到周围观者的存在。但艾树来到他身边时他却感觉到了,并望着女孩美丽的侧影出神。此时,纪录片播放完了,结尾是马克·吕布的名言:“我一向更善于发现世界上美好的事物,而非那些丑恶的暴行和怪物。”至此,何西递喜欢上了充满内在张力的马克·吕布的摄影作品。终于非常自然地与自己心爱的女孩走近一步。从展厅出来再到餐厅吃饭,随后的话题都是围绕着马克·吕布开展。

艾树喜爱马克·吕布的作品,主要是痴迷大师于上世纪50年代至80年代在中国拍摄的这些非常纯净的摄影作品。她说:“这些老照片实实在在,能触摸到……。未来需要在脑力想,画出来的东西不敢太相信。”

何西递多少同意女孩的话,然而不经意间却把话题转换到吴冠中:“吴冠中先生喜欢画记忆力里的风景。”于是两人眼神又出现对峙。女孩情绪又开始出现低落。

两人住处相反。回家的路上,艾树虽然有些醉意,然而想法却很明确:她不要何西递送。而何西递却自作多情不断陷入纠结。先是后悔自己没有将女孩送到家,接下来又拦下一部出租车,去追赶公交车,结果又迷失了目标。回到租住的家已是午夜,他毫无睡意。凌晨时分,艾树给何西递发来短信,他们开始用短信交谈。相互问候后,艾树说:“我问你最喜欢的摄影家是谁,你为什么说是吴冠中先生呢?”“对不起,我不太懂你的意思。”“我害怕听到这个名字。”“为什么?”何西递的一再追问,艾树却说:“天亮后收我的邮件吧,晚安。”

一夜无眠,早晨六点“我”迫不及待地打开电脑,首先看到的是一封短信:

“我没睡,你也没睡吧,我很敏感,我想你已经感觉到了。当你第一次说出吴冠中先生这个名字时,我感觉到咱俩只能成为友谊层面上的好朋友,或许爱情就是特别时空里的孩子吧,反正我相信这一点。我差不多是同时喜欢上马克·吕布先生和吴冠中先生的。我喜欢他们的作品,敬佩他们的艺术追求,可是有一天,当我看到吴冠中先生写的一篇回忆文章,我就命令自己必须在两者之间做出选择。我最终选择远离吴冠中先生。如果你还不明白,那就打开附件吧。”

何西递迅速打开附件,看到一个标题《吴冠中先生回忆马克·吕布先生》,文章是吴冠中本人所写的,梗概是这样:吴冠中携妻上黄山写生,在决定下山的前一天晚上,颇有名气的法国摄影家马克·吕布找到他并同他攀谈,最后要求明天让他照一张吴先生的照片,吴尽管对时间很吝啬,但还是决定奉赠给他两个小时。翌晨,画家在微雨中写生,吴妻为其打伞,摄影家抓拍了这张真实感人的照片。告别时马克告诉吴,会将照片寄给他。然而别后却杳无音信,画家的一个朋友却无意中在一本时事杂志发现这张黄山写生照片,便剪下寄给吴,画家愤怒了:“作品无任何说明,在作者眼中,我们是他猎取的妇女小脚或男人长辫,他骗取了创作资料。正如我之估计,照片是真实而感人的,是极难遇见了黄山神韵,亦收入了他的个人大本影集中。后来出版我画集的多家出版社采用了这张照片,问我有无版权问题。我说侵权的是这位法国佬。”许多年以后,吴冠中的知名度不断提升,马克·吕布想再度拜访他,被断然拒绝。

看完附件,何西递赶紧打开昨日在美术馆买来的马克·吕布的作品集,没有见到这幅照片。接着在网上搜索,终于看到了这张照片:雨中黄山,烟雨朦胧,吴妻左手撑伞,右手拄着拐杖,为写生的先生挡雨。画家全神贯注,眼望前方。这一下何西递感慨万千,既为画家夫妻风雨相伴的情景感动,又为两大师的恩怨纠缠唏嘘,更为女孩艾树的敏感和率真激动不已。他在邮件回复栏里写下这样一段话:

“艾树,或许我不是吴冠中先生的超级粉丝,可是我还是非常喜欢他的绘画作品和纯粹的艺术精神。你的来信让我吃惊,当然,你的敏感和心里暗示也大大超出我的想象。如果真的有时间机器,我非常愿意回到十几个小时之前的过去,我会在那展厅里直接对你说出这四个字:我喜欢你。我希望能很快见到你!”

他点击鼠标,将邮件发送出去,然后靠坐在椅子上等待,结果如何?作家没有往下写。

在拜金女充斥都市和乡村大街小巷的今天。蒋一谈用现实主义手法塑造了艾树这样一个青年女性形象,确有杜撰之疑。

在短短的两次相处中,何西递深深地爱上了艾树。然而又被女孩情绪起伏、过度敏感弄得六神无主。同时,艾树也是喜欢何西递的,并进入婚恋的考量。而考量的结果是“我感觉咱俩只能成为友谊层面上的好朋友”为什么呢?是因为男方的身材容貌?不是的。是因为男主人公只是一个无车无房的北漂文化青年?也不是。而是因为何西递喜欢吴冠中。这个答案有点可笑,而这个女孩是多么单纯啊!

当我们再放眼看看,仔细寻觅,我们依然会发现,在当今依然有许多女性青年远避喧闹的世界,醉心于科学研究、哲学探讨和艺术创作。并在其中流连忘返,构造自己的精神家园。而在婚恋方面,他们更执念于相同的信仰、相同的理想和相同的品位。如此说来,蒋一谈塑造艾树这样的一个艺术形象绝非空穴来风。

赞

(0)