霞浦融媒 霞浦新闻网 2023-10-13 16:12 发表于福建

金秋之晨,日丽风清。领略霞浦大地,一幅岁月静好的大美画卷徐徐铺开……

霞光之城,浦上传奇。素有“闽浙要冲”“海滨邹鲁”之誉的霞浦,曾是闽东政治、经济、文化中心,拥有闽东现存最早的文化遗存——黄瓜山贝丘遗址。数千年的文明积淀,赋予了霞浦多元的文化底蕴。变幻莫测的海洋,为霞浦的人文增添了些许“传奇”色彩。

从爱国诗人谢翱、理学明贤林湜、中国第一代现代派女画家丘堤,到鲁迅文学奖获得者汤养宗、著名作曲家章绍同、摄影家郑德雄、农民棋王郑乃东……这些颇有成就的名人都来自霞浦。不禁让人惊奇,一个海边小县如何孕育出一代又一代文化名家?

近日

记者走进这片“神奇”的土地

探寻历史背后的“人文密码”

溯源福宁府

1987年4月的一天,宁德地区文物普查队在霞浦县沙江镇小马村黄瓜山开展野外考察时,发现了闽东最早最重要的人类史前文化遗存——黄瓜山贝丘遗址。经测定,属新石器时代晚期聚落遗址,距今4300年至3800年。随着大量贝类、鱼类、兽类骨头标本挖掘出土,霞光之城的历史记忆也随之浮出水面。

这里,亚热带海洋性季风常年吹拂,雨水充沛,日照充足,温和气候滋养着这片富庶的海域,成为人们赖以生存的“蓝色粮仓”。这里,逶迤而行的海岸线绵延500多公里,串联起岛屿沙滩和深水良港,南岛语族先人们从这里出发,扬帆满舵,向海而生,探索海洋文明。

时间来到永安初年(公元258年),东吴政权在葛洪山下建立温麻船屯,成为三国时期吴国三大造船基地之一。晋太康三年(公元282年),统治者在温麻船屯建起地方政权——温麻县。得益于造船和航海技术大大提高,日渐繁荣的经济社会为人们的精神生活提供了可靠的物质基础,成就了霞浦作为闽东政治、经济、文化中心的地位。

进入元朝时期,霞浦升县为福宁州,新建福宁州学,又进一步成为闽东教育中心。古往今来,霞浦书香经久不绝,圣哲贤达辈出:爱国诗人谢翱、理学明贤林湜、文苑精英林嵩、易学大师黄寿祺以及著名历史学家书法家游寿……他们以其执着和勤学,在不同领域开拓创新,在霞浦文化史上,闪烁着耀眼的光芒,成为千年古邑的骄傲。

诗歌作为霞浦文化的重要艺术表现形式,同样见证了历史变迁。在岁月的长河中,霞浦涌现出许多杰出的诗人和优秀的诗歌。唐有“闽中之全材”林嵩工诗善赋,诗入《全唐诗》《全唐文》;宋有著名爱国诗人谢翱《晞发集》《登西台恸哭记》载入中国文学史;元、明、清民间有“十老诗会”“长溪消夏吟社”,结诗吟诵之风盛行;清末畲族歌王钟学吉创作的小说歌《末朝歌》入选《中国大百科全书·中国文学·畲族文学》卷。历代诗人名篇佳作千古流传、各领风骚。

俯瞰古今,代代传承流芳的文脉,使得霞浦文化积淀愈发深厚,文艺氛围日益浓重。随着科技的进步、经济的繁荣,霞浦海洋文化内涵也不断丰富。海洋赋予霞浦人民海纳百川的开放性和博采众长的创新力,渐渐扎根在他们心中,化为生生不息的生命力和对家乡的挚爱。

光影的意象

“霞浦被誉为中国‘十大风光摄影圣地’,你们绝不虚此行。”初次见到郑德雄,他正在三沙镇“左邻右舍”民宿里忙着招待一批来自台湾的摄影爱好者。

国家一级摄影师、福建省十大杰出摄影家郑德雄,出生于霞浦县东南沿海的一个小渔村——长春镇大京村,以海为邻,他从小在海边长大,故乡的这抹蓝色不知不觉成为他心中难舍的羁绊和灵感的源泉。

“与光影结缘,要追溯到小时候邻家哥哥的一台海鸥120相机。他见我对相机非常感兴趣,就借我玩耍。”如获珍宝的郑德雄,第一时间冲到大京沙滩上拍礁石、海浪。尽管这些举动,在当时那个物资匮乏的年代显得“愚蠢”,但丝毫没有影响他对摄影、对家乡的热爱。

20世纪90年代,郑德雄在霞浦经营了第一家人像摄影馆,之后还开办了化妆班和摄影学校。尽管摄影事业做得有声有色,但始终放不下乡愁的郑德雄,再次将镜头对准儿时的那片海。

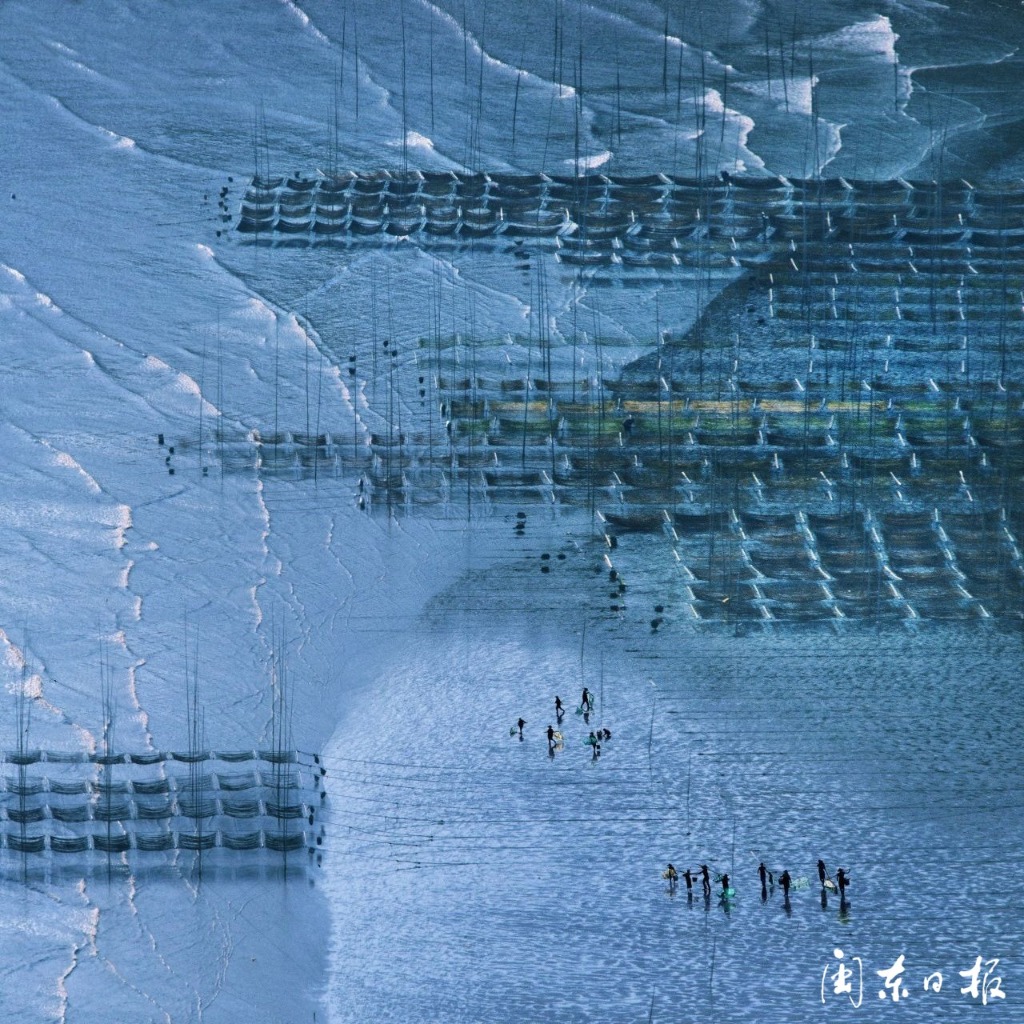

攀峭壁、翻礁崖,郑德雄和好友四处寻找最佳拍摄地点与拍摄时间。几年沉淀,郑德雄的滩涂系列作品在各大摄影比赛中频频获奖,把霞浦美景逐步推向全国乃至世界。曾经默默无闻的海边小城,逐渐吸引无数摄影爱好者和慕名而来的游客。

开展海上养殖综合整治,打造蓝色牧场,精心筹办国际摄影大赛、摄影艺术节……近年来,霞浦县因势利导,依托优美的海岸线景观和摄影资源,规划摄影路线,先后完成十几个摄影点建设,加快推动“旅游+摄影、民宿、文体、露营”多业态融合发展,厚植摄影创作沃土。

“慕名前来的摄影爱好者越来越多,我和朋友从起初自费接待、义务教学发展到以带动当地村民尝试专业化运作的商业模式。”郑德雄告诉记者,除了为摄影爱好者安排接送、餐饮住宿等服务,更重要的是为他们提供专业摄影辅导,通过他们在社交平台分享美图,实现“叠加宣传效应”。

短短几年时间,霞浦滩涂摄影文化产业从无到有、从小到大,带动民宿等新兴经济业态发展,霞浦全县民宿从零增长至400多家,民宿接待游客量超80万人次、年营业额近4亿元、带动就业近2万人。郑德雄不禁感慨,摄影改变的不仅是城镇知名度,更让文旅产业赋能乡村振兴高质量发展。

从默默无闻的“海娃”,成长为把霞浦滩涂推向世界的“第一人”,郑德雄的传奇人生在霞浦不是个例。

17岁在《福建日报》发表诗歌、鲁迅文学奖设立以来首获殊荣的福建诗人汤养宗,通过诗歌的语言与意象,将闽东的文化底蕴与精神力量传入人心,成为海洋诗歌领军人物。

霞浦农民棋王郑乃东,无师自通,连续3次获得中国农民全国象棋赛冠军,“宁可玉碎,绝不瓦全,敢于拼杀”的棋风在棋坛传为佳话。

“无论霞浦的文人墨客用何种方式去抒发情感、实现艺术价值,但从他们身上或多或少看到了海洋赋予他们包容性和开拓性的性格特质。变化万千的自然风光激发出霞浦文人无限的灵感和创作冲动,广阔无垠的海洋为他们注入敢做敢拼的‘蓝色基因’,面朝大海的霞浦人民也为海洋文明、家乡发展贡献着自己的力量。”宁德市霞浦空海研究会会长陈永迁说。

霞浦艺术创造蓬勃发展的背后离不开政府的悉心呵护。

近年来,霞浦县坚持以文塑旅、以旅彰文,深入挖掘海洋、宗教、畲族等文化资源,谋划创作文艺精品,举办精彩纷呈的文旅消费系列活动,不断增强文化辐射力、影响力,有效推动乡村思想文化和经济社会健康发展。

文化的振兴

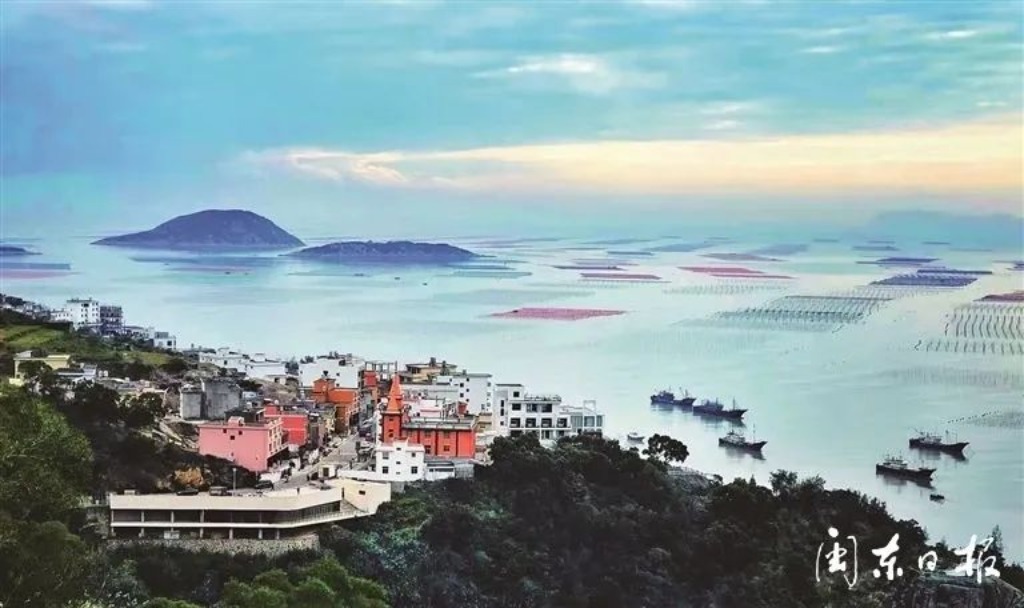

落日熔金,暮云合璧。金秋黄昏的霞浦县三沙镇小皓村,瑰丽而热闹,众多摄影爱好者齐聚光影栈道,用镜头聚焦金滩银海、桅杆帆影、渔歌唱晚,定格精彩瞬间。

距小皓村不远的东壁村,呈背山面海之势。近海的坡涯上,大大小小的精品民宿错落有致,与海面上点缀的一艘艘渔船构成绝美画卷。摄影家们推窗便可看日出、观沧海,与家人开启惬意旅居生活。

因海而生,向海而兴。从一片海到一片房,再从一片房到一片城,在乡村民宿的量变、质变和蝶变中,应运而生的霞浦旅游业正焕发出前所未有的生机与活力,成为让一批批艺术家慢下来、留下来、住下来的“霞浦优势”。

摄影作为霞浦旅游的主题,霞浦县委、县政府打造了一批观光拍摄点,还修建了霞浦三沙光影栈道。这条长达2.3公里的光影栈道,沿着海岸线修建,设置了错层摄影平台、渔矶观景台等十二个便于摄影观光的平台,成为霞浦滩涂摄影一大特色。站在这些角度合适的制高点上,滩涂的线条、色块、光影之美才能呈现得淋漓尽致。另外,还设计了东、西、南、北4条摄影线路,配备摄影旅游交通标志牌;建设“东海1号”观光道,串联沿线知名景区、美丽乡村、网红打卡点,完善沿线服务区、旅游集散中心、停车区、观景台等交通旅游服务设施。

整洁干净的街道、崭新美观的房屋、古色古香的文化中心……日前,记者走进霞浦县松山街道长沙村,来此研习的学生们拿着画笔,端坐在画板前认真绘画,一派生机勃勃的乡村田园风光跃然纸上。

长沙村油画老师进行现场创作教学 叶铖 摄

很难想象,曾经的长沙村只是一片荒滩。如今,在文化振兴的引领带动下,以人居环境整治为抓手,对乡村发展的整体风貌进行有效整治;立足自身特色,充分挖掘文化资源和区位优势,实施以农民油画创作、民间工艺美术、农民书画创作等为核心的“文化脱贫工程”,组织村民进行油画培训创作和销售;建设文艺民宿和休闲文化一条街,吸引众多文化团队、文化名家入驻创作。

“这里既能感受现代生活的轻松闲适,又能体验古朴自然的生活格调。”慕名而来的游客在长沙村流连忘返,尽情享受休闲惬意的时光。

不仅如此,近年来,霞浦连续多年举办国际摄影大赛、海洋诗会、文化旅游周、国际山地马拉松赛、全国海钓大赛等大型赛事活动。各乡镇结合当地特色,举办“妈祖走水”“三月三畲族歌会”“道教文化节”等民俗节庆活动及荷花节、葡萄采摘节、蜜柚节等特色农事丰收采摘活动,持续提升霞浦旅游影响力和知名度。

艺术家与游客慢下来、留下来、住下来,为霞浦乡村振兴注入了活力,一条具有霞浦特色的乡村振兴之路愈走愈宽。

海还是那片海,滩还是那片滩,岛还是那个岛。然而,新时代的霞浦正扬帆起航,迎头万丈霞光,引领全县人民走向幸福的彼岸。

记 者:朱灵塬 黄 璐(闽东日报) 颜晨曦

责 编:林炜洁

编 辑:柯小艺

审 核:郑小倩

监 制:林 喜

总监制:陈秀静

✦

霞浦县融媒体中心新媒体矩阵

✦

赞

(0)