雷锋的灵魂歌者——纪念陈广生老师

翟元斌

陈广生走了,不知道是否留下遗言,《雷锋的故事》是他留给这个世界最珍贵的礼物。

陈老生前曾应邀在我主编的《雷锋精神研究》杂志上发表一篇感言,某种意义上这是他与时代交谈的真情告白。陈老在开篇感慨雷锋人生价值时引用了一段名句,“记得一位著名作家说过:‘生,使一切的人站在同一条水平线上;死,使卓越的人露出头角来。’”今天当我们燃上一炷香,遥祭陈老飘逝而去的纯净灵魂,心头依然涌出这段名句。

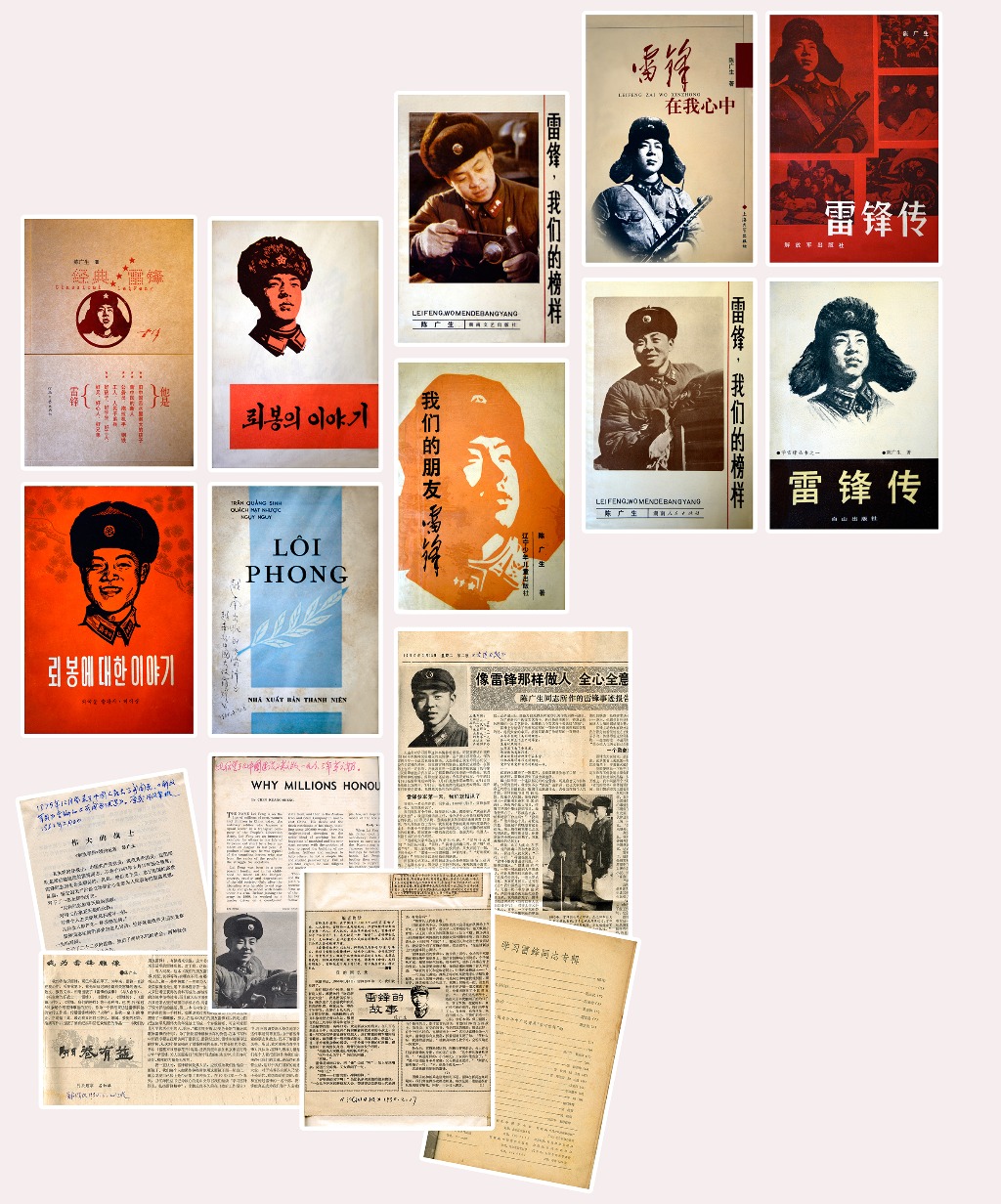

学习雷锋,首先要了解雷锋。人们对雷锋的认知一般通过三个途径即一部《雷锋日记》、一本《雷锋的故事》和诸多雷锋照片。如果说一部《雷锋日记》敞开了雷锋的内心世界,让人们触摸到雷锋的心跳。一张张雷锋的照片展示了22个青春岁月的风采,使人们感知雷锋生命的鲜亮与芬芳。一本《雷锋的故事》则描绘了雷锋的成长轨迹,解码雷锋的人生密码,让人们懂得一个人的平凡何以升华为伟大而且达至永恒。

无论是一个伟大的民族,还是这个民族的英雄,都需要记录,只有记录下来才不会忘记。陈广生是雷锋的灵魂歌者,他对雷锋的记录是独一无二的,既有啼血杜鹃般事迹巡回报告,又有浓墨重彩操办陈列展览,还有奋笔疾书的文本纪念。追问动因,是否可以做出这样的解读,陈广生最初的冲动源于被这位年轻战友“身上正散发着一股灼人的热能”所吸引,随之军地上上下下致敬英模的涌流,激发其英雄情怀,自觉做英模的歌者,以文脉传承国脉,展现一名党的宣传工作者的使命担当。党和人民培育了雷锋,历史选择了陈广生记录雷锋,陈广生把雷锋写进了历史,《雷锋的故事》犹如一台解码器,在历史的隧道中持续不断的闪烁着光亮,读写出时代楷模的平凡与伟大。

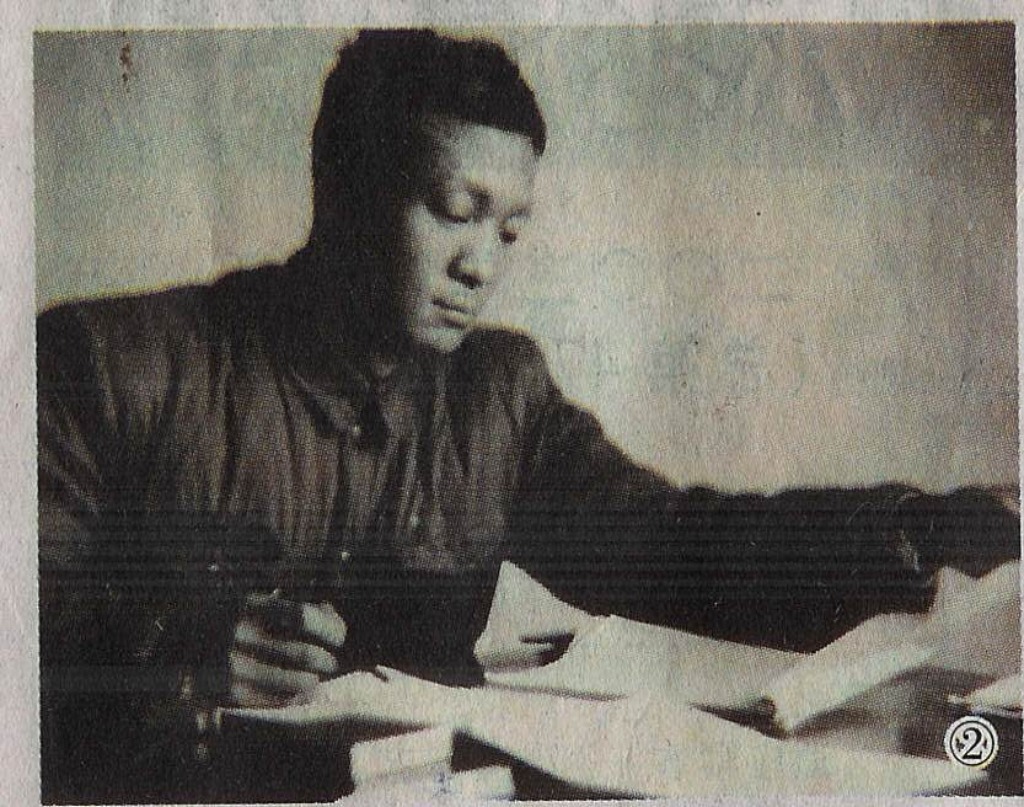

这是陈广生为雷锋撰写并修改的事迹原稿,标题是雷锋看后自己修改的。

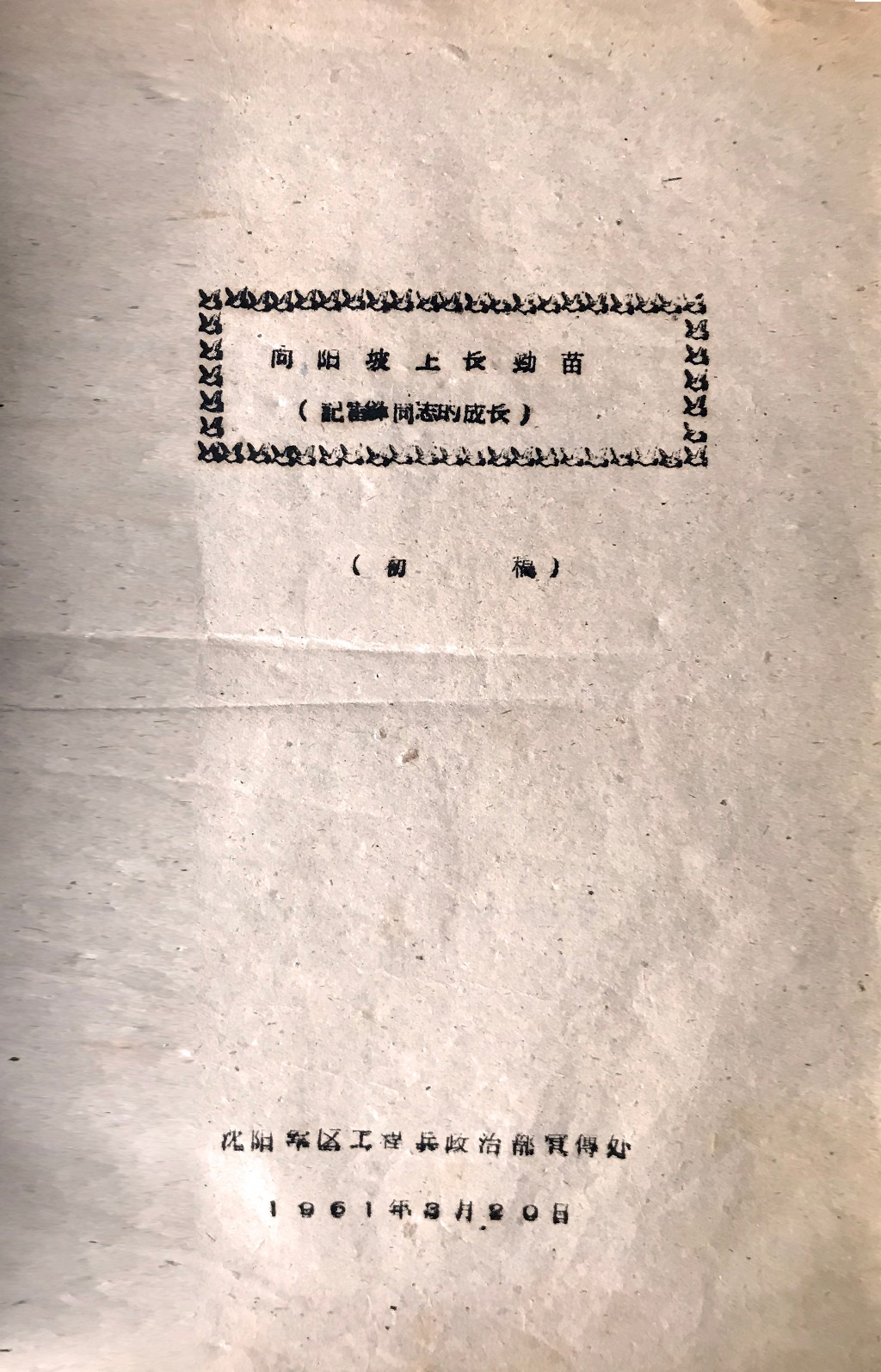

人们不难理解雷锋这个苦难中挣扎求生的孤儿,由于红色共和国的温度使得濒死的生命复苏生长,所以才涂就感恩回报的生命底色。相似的童年经历与心路历程拉近了陈广生与雷锋的距离,欢迎新兵大会上陈广生喜欢上了代表新兵发言的雷锋,组建战士业余文艺队又第一个选上雷锋,四个月后团部要写雷锋事迹材料材料向党委报告,陈广生又和宣传股同志承担了这项任务。当一份《雷锋同志模范事迹》材料交给雷锋征求意见,雷锋用笔把“模范事迹”4个字划掉,写上“解放后我才有了家,我的母亲就是党”,顿时,陈广生的心被雷锋“丰富的内心世界和善于用自己的语言表达思想”融化了,“萌生了‘盯住’这位年轻战友,设法为他写点什么的想法……”1961年的3月,陈广生完成了报告文学《向阳坡上长劲苗》初稿。沈阳军区工程兵宣传处打印了几十份分发有关同志和雷锋本人征求意见。随后陈广生按照政委指示两度到雷锋入伍前工作过的鞍钢化工总厂和弓长岭铁矿调研,还到铁岭下石碑村跟车采访执行任务雷锋。1962年8月,正当他修改补充文稿时,雷锋牺牲的噩耗传来,他含着热泪赶写完成5万余字的报告文学《向阳坡上长劲苗》,也就是后来畅销国内外的《雷锋的故事》的雏形。

陈广生写雷锋的开山之作---长篇报告文学《向阳坡上长劲苗》的原稿封面

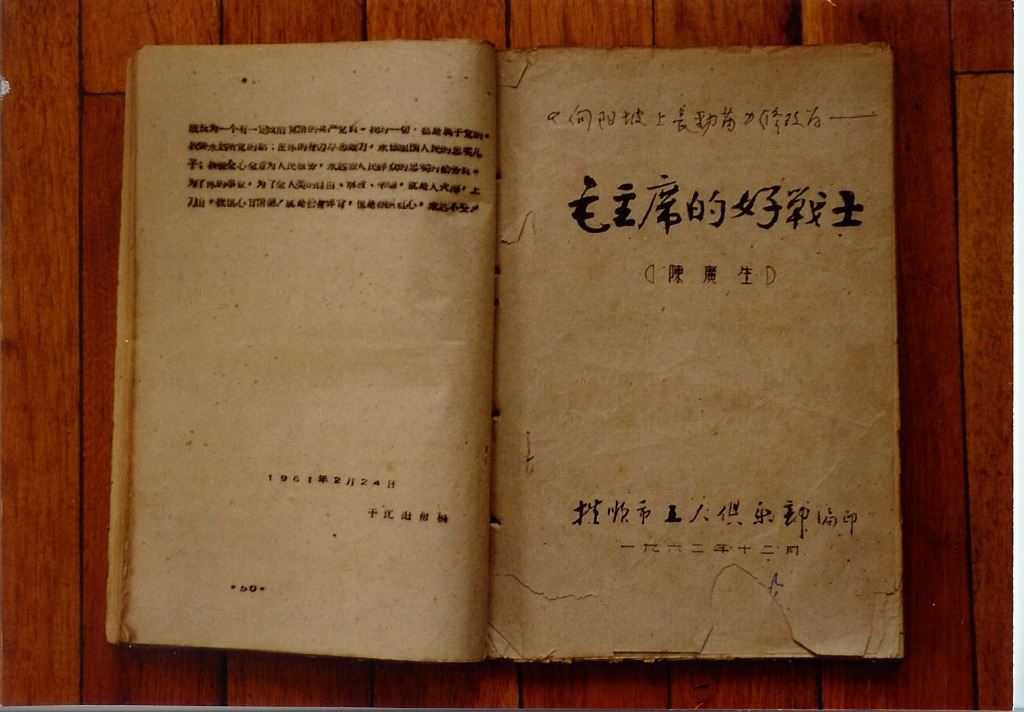

根据陈广生的长篇报告文学《向阳坡上长劲苗》改编的长篇通讯《毛主席的好战士》原稿封面。

历史的叙事总有它自己的逻辑,《向阳坡上长劲苗》如何生长成《雷锋的故事》也是循着这个逻辑展开。逻辑的第一环是在雷锋生前辅导过的学生强烈要求下,陈广生受命在部队营地布置雷锋展室。逻辑的第二环是抚顺团市委书记宋廷章提出要组织全市青少年参观展览,制发了全国第一份学雷锋文件《关于组织全市广大青少年参观雷锋烈士展览室,开展好阶级教育的通知》。抚顺市委沈越书记明确要求:“雷锋是好典型,活教材,一定要把学雷锋活动搞好。”决定采取积极三条有效措施加以落实,一是组织雷锋事迹报告团,二是举办雷锋事迹展览,三是在抚顺日报开辟专栏连载雷锋事迹。而这三条措施条条都与陈广生相关,都是陈广生挑大梁。

在抚顺日报连载雷锋事迹是当时团市委宣传部的张凤楼提出的,为了便于陈广生工作,报社特意为他安排了比较安静的房间。那些日子里,陈广生白天筹办展览、外出作报告,晚上回到住所废寝忘食地赶写每天必保的2000余字的文稿。他把那篇长达5万多字的“幼苗”切割成25个独立成章的小故事,以《毛主席的好战士》为题连载了25天,一直到1962年底结束。《抚顺日报》为连载加了编者按:“毛主席的好战士,党的好儿子——雷锋同志的生前事迹,给了抚顺市广大干部、职工、学生很大的启发和教育。为了更好地学习雷锋同志的高贵品质,发扬雷锋同志的忘我精神,继承雷锋同志‘发阶级之愤,图祖国之强’的未竟事业,特将雷锋同志生前事迹报告连载于此。让我们以雷锋同志为榜样,永远前进。雷锋同志永垂不朽!”

抚顺日报当年的连载

抚顺日报连载是陈广生最早发表的较为全面地介绍雷锋生平事迹的文稿,对于后来出现的各类宣传雷锋事迹作品产生了很大影响。1963年初,军内外报刊发表的长篇通讯,如《辽宁日报》、《中国青年报》、《前进报》等发表的《永生的战士》,《解放军报》发表的《伟大的战士》;《中国青年》杂志发表的《共产主义战士——雷锋》等等,都是依据《抚顺日报》连载的文字改写成篇的。 此外,沈阳军区抗敌话剧团赶排的话剧《雷锋》、八一电影制片厂赶拍的电影《雷锋》,编导者们也是到抚顺深入生活、采撷素材的。

逻辑的第三环是1963年初,解放军文艺出版社为出版有关雷锋的书找到沈阳军区。经军区政治部推荐,已调到军区政治部创作组的陈广生接下任务。他在崔家俊等人的帮助下,3个月后书稿交由解放军文艺社和春风文艺出版社分别出版,即是人们看到的两种版本的《雷锋的故事》。

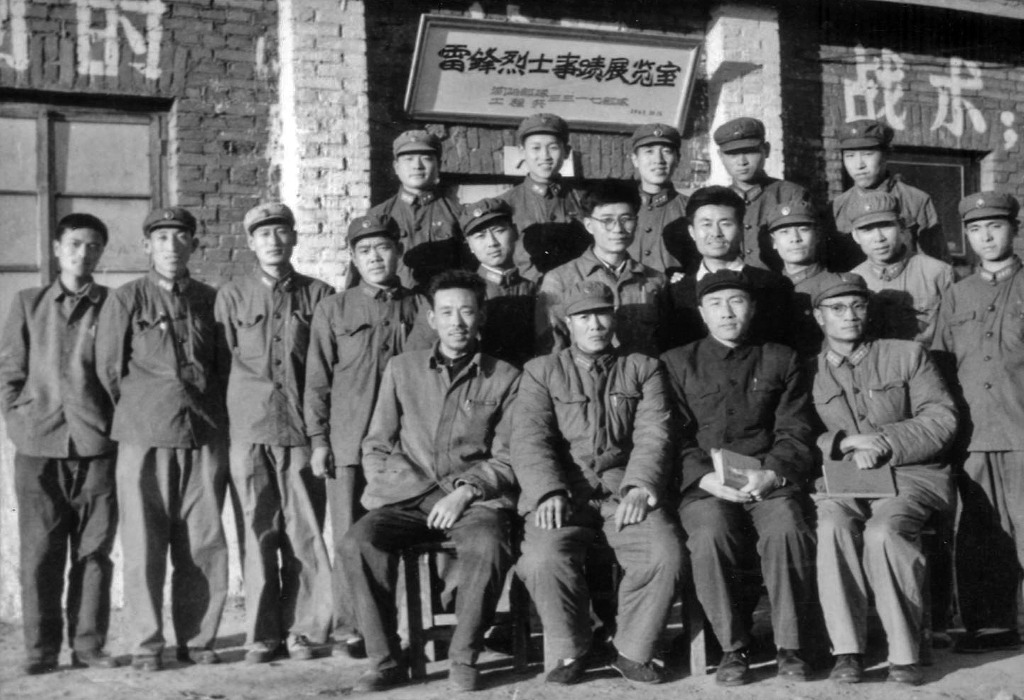

1962年11月,在雷锋当时生活过的营房内,陈广生参与创办了“雷锋烈士事迹展览室”。图为筹办人员合影(右一为陈广生)。

陈广生是雷锋事迹报告团的骨干成员

马克思主义经典作家提出历史发展四边形动力说,指出,“人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史,而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样的合力,就是历史。”中国学雷锋活动的历史,最早可以朔源抚顺在雷锋牺牲后所开展的宣传学习雷锋事迹的三种实践活动。在毛泽东等老一辈革命家为雷锋题词前,抚顺市党政领导和人民群众表现出足够的以英模为榜样,建设社会主义先进文化的自觉性与创造性,为全国学雷锋活动开启做了思想的、实践经验的必要铺垫准备。陈广生不仅仅是这段过程的参与者、记录者,而是这段历史的创造者。人们没有忘记陈广生对学雷锋活动历史的贡献,经历了几十年风风雨雨后,当年组织开展抚顺学雷锋活动的团市委书记宋廷章,在1990年写就的一篇回忆文章中特别提出,“------每每想到这里,我们很感激沈阳军区工程兵部队的首长们,感激3317部队与雷锋生前所在连队和雷锋班的全体同志们,感激陈广生同志。”

1964年,陈广生再访雷锋家乡,住在岳麓山下一个叫邓德和的农民家中,深入采访雷锋童年故事。后排中间戴斗笠者为陈广生

1981年3月,陈广生同雷锋的“恩人”彭德茂及其长子彭建立(雷锋的同学)在其屋前合影。

陈广生是我学习与研究雷锋精神的导师。由于热衷于雷锋精神理论研究的缘故,很早就熟知他的名字。

上个世纪80年代后期,我代表抚顺市参加全国雷锋精神论辩大赛,陈老的书常常伴我入眠。

新千年抚顺雷锋纪念馆开始历史上第一次全方位的改扩建,我被市委抽调到改扩建指挥部担纲总撰稿,为了撰写雷锋事迹陈列展览大纲到陈老家求教,才第一次见到他。陈老是一个很平和很坦诚的人,他对雷锋的了解对雷锋精神的把握,远比当年所写的《雷锋的故事》更为丰满、立体,而且全方位

对于我们的到来陈老很高兴,拿出珍藏的历史老照片,如数家珍地讲述一幅幅照片背后他与雷锋的故事。忽然,我看到一幅从未见到过的雷锋照片便向他询问。陈老凭着记忆讲了一段鲜为人知的雷锋故事。我向陈老介绍纪念馆正在进行建馆以来最大规模的一次改扩建,急需补充一些文物珍品,恳求能不能把这张尚未公开发表的雷锋照片捐赠出来,陈老毫不犹豫地答应了。同行的纪念馆馆长张淑芬兴奋得脸上泛着光。当时堵着纪念馆改扩建指挥部大门猎取“新闻头条”的辽沈晚报记者于欣,还专门写了篇消息《雷锋绝版生活照亮相 灿烂笑容尽显青春活力》刊登在2002年12月23日辽沈晚报上。

2004年改扩建工程临近尾声,抚顺市委为了落实雷锋纪念馆改扩建工程既定的“打造全国雷锋精神研究基地”决策,着手创建雷锋精神研究所。我受组织信任担负起研究所的组建筹备工作。研究所创建之初做了两项基础性的工作,搭建了两个平台:一项是创办《雷锋精神研究》杂志。另一项是创建“雷锋讲坛”。《雷锋精神研究》创刊号上,特邀刊登陈广生老师一篇几乎是他人生告白似的文章《我的雷锋情结》。过了不久,我策划写一篇介绍陈广生人生经历的稿子,起初陈老说什么都不肯,我几次登门拜访做他的工作,跟他讲是为了让读者了解《雷锋的故事》写作的渊源,给后人留下一些历史线索。陈老终于松口了,编辑部邀请与陈老很熟悉的著名军旅作家胡世宗撰稿。《我所知道的陈广生》刊登在2007年《雷锋精神研究》纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋题词44周年特刊,这是全国第一篇记述陈广生人生经历的文章。还有陈老特意写了一段话,祝贺《雷锋精神研究》创刊2周年,他写到:“今天,在弘扬雷锋精神,构建和谐社会的新形势下,抚顺市雷锋精神研究所创办的《雷锋精神研究》已创刊一年了,这是雷锋第二故乡独树一帜的期刊,犹如春风化雨,暖人心田。”

2009年7月,在当时各类追求时髦的讲坛野蛮生长之时,秉承主流声音、大众平台,打造红色经典宗旨的“雷锋讲坛”向世人隆重推出。“雷锋讲坛”开坛首讲策划的题目是《雷锋的生命密码》,这是为陈广生老师量身定制的。陈老说你这个题目起得挺好,很有新意,符合现代传播语言。遗憾的是讲坛临近开坛时,陈老却生病了。没有办法只好另外请了一位嘉宾,改换另外一个题目。“雷锋讲坛”吸引了许多雷锋精神研究者、传播者、践行者到此发声,还在大连翻译职业学院、山东青岛黄海学院开设了分坛。2010年3月5日新华社专门发稿给予褒奖,“辽宁省抚顺市创办雷锋讲坛半年以来,以灵活多样的形式,浅显易懂的道理宣扬社会主义核心价值观和中华民族传统美德,在军人、普通市民中取得良好效果。目前,雷锋讲坛已经成为弘扬社会主义核心价值的新平台。”可惜,陈广生老人由于健康的原因,一直未能完成他的首讲《雷锋的生命密码》。不过,可以告慰陈老的是我们在北京创办全国第一份公开发行的期刊《雷锋》杂志,2015年第10期刊发了我的一篇署名文章《雷锋的生命密码》,这是延续当年与陈广生老师达成的默契,也是信念的传承。

人总会老去,再绿的叶子也会发黄飘零。时间所关注的是人与人的互动中,是否挥霍了彼此的岁月,是否成就了彼此的人生。人们可能会想,是通过雷锋认识了陈广生,还是通过陈广生认识了雷锋?其实这并不重要,只要记住:陈广生走了,《雷锋的故事》依然传诵,永久传诵。

赞

(6)